プログラミングは数学が苦手だと難しい?どこまで必要?

「うちの子、算数が苦手だからプログラミングは無理かも…」そう思っていませんか?実は、プログラミング学習に高度な数学の知識は必要ありません。むしろ、プログラミングは算数・数学への興味や理解を深めるきっかけになることが多いんです。

スイミングや英語などと同様に、お子さんの習い事として注目を集めるプログラミング。この記事では、算数・数学との関係性を解説します。お子さんの可能性を広げる新しい学習方法を一緒に探してみましょう。

この記事の目次

プログラミングに、難しい数学の知識は必要ありません

子どものプログラミング学習には、どこまでの知識が必要なのでしょうか。実は、プログラミング学習では、複雑な数学の知識は必要ありません。

プログラミング教育に関する情報があふれる中で、多くの保護者は「プログラミング=高度な数学」というイメージを持っていますが、これは大きな誤解です。初歩的な段階で必要になる知識の範囲は、小学校で習う算数の概念(数の大小、足し算引き算、座標の概念など)程度で、低学年のお子さんも十分理解できます。

プログラミングに必要なのは、「順序立てて考える力」や「問題を小さく分けて解決する力」といった論理的思考力です。これらの能力は、算数・数学の得意不得意に関係なく、日常生活の中で培われるもので、実生活でも役立つ能力です。

「朝起きてから学校に行くまでの準備を順番に考える」「お手伝いの手順をまとめる」といった経験があれば、プログラミングに必要となる基本的な考え方は身についています。

実際に、算数や数学が苦手だった子がプログラミングを通じて数の概念を理解し、前向きに学習に取り組むことができるようになった例もあります。プログラミングは算数・数学を学ぶための新しい入口として、とても有効な手段なのです。

プログラミングと算数・数学の意外な関係性

プログラミングは、しばしば「動く数学」と表現されます。コンピュータに指示を出すプログラミングは、論理的な思考に基づいており、その基礎となるのが数学です。

数学的な考え方は、プログラミングを学ぶ上で必要不可欠であり、数学とプログラミングは密接に関わり合っています。ここでは、具体的にどのような場面で数学の概念がプログラミングに活用されるかを詳しく見ていきましょう。

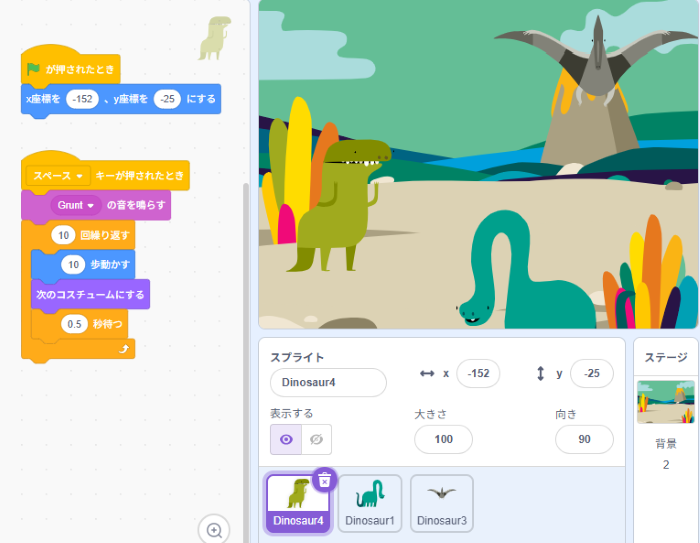

ゲーム作りで学ぶ「座標」の考え方

プログラミングでゲームを作る際、キャラクターの位置を決めるためには「座標」の概念を理解する必要があります。この座標は数学の「グラフ」や「位置関係」の分野とも密接に関係しています。

最初は「右に動かしたいときはxの数字を大きくする」「上に動かしたいときはyの数字を大きくする」という感覚的な理解から始まります。しかし、何度もゲームを作っているうちに、座標を使って正確な位置を指定できるようになり、算数・数学の授業でグラフが出てきたときに「あ、これプログラミングでやったことがある!」という発見につながります。

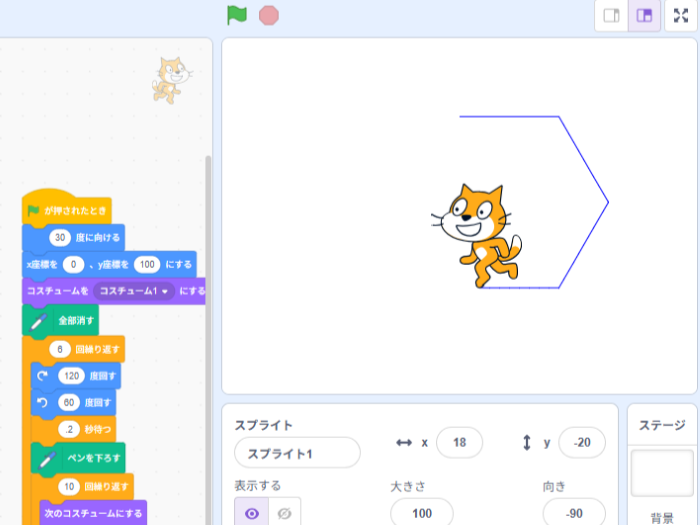

絵を描くプログラムで学ぶ「角度」や「図形」

プログラミングでお絵かきをする際には、「角度」の概念が必要です。これは「図形」や「角度」の学習につながり、数学においても必要な基礎知識です。

この作業を通じて、子どもたちは角度の概念を体験的に理解していきます。「正方形の角は90度」「正三角形の内角は60度だから、外側に回るときは120度」といった知識が、実際に図形を描く体験と結びついて記憶に残ります。

繰り返し処理は「かけ算」の練習になる

プログラミングの「繰り返し」は、「かけ算」や「規則性」の概念と密接に関係しています。これらを組み合わせることで、数学の抽象的な概念を自分で体験しながら学ぶことが可能です。

「10歩進む」という動作を5回繰り返すプログラムを作ると、結果的にキャラクターは50歩進みます。これは「10×5=50」という計算と同じです。繰り返し処理の知識は、かけ算の概念を視覚的に理解するヒントになるでしょう。さらに、繰り返しを応用したプログラムでは、数学の数列や関数へのイメージが深まり、中学・高校の勉強範囲に必要な知識が自然と身に付きます。

条件分岐(もし〜なら)で算数・数学の文章題を解く力がつく

プログラミングの「条件分岐」は、算数や数学の文章題を解く力と深く関係しています。数学の問題を解く際には、「もしAならばBである」といった論理的なステップを順序立てて考えます。これは、プログラミングで「もし〇〇が起こったら、△△を実行する」という条件分岐を組み立てる思考と全く同じです。

「もしキャラクターが壁に当たったら跳ね返る」「もし点数が100点以上ならクリア」といった条件分岐を作ることで、子どもたちは複数の条件を同時に考え、適切な結果を導き出す力を身につけられます。

数学の知識が必要なプログラミングの分野

プログラミングの多くの分野では、高度な数学の知識は必須ではなく、文系出身者も多く活躍しています。ただし、一部の専門的な分野では数学の知識が重要な役割を果たします。ゲームプログラマーやAIエンジニアなどの分野を目指すなら、数学の知識を深め論理的思考を鍛えておくと良いでしょう。

ゲーム開発

ゲーム開発では、キャラクターの動きや物理的な法則をコンピュータ上で再現するために数学が使われます。特に、3Dのゲームでキャラクターがジャンプしたり、ボールが壁にぶつかって跳ね返ったりする動きには、三角関数や物理の知識が必要です。

AI(人工知能)開発

AI開発では、コンピュータが大量のデータから学習し、物事を判断するために数学が中心的な役割を果たします。機械学習は、線形代数や微分積分のよう高校・大学レベルの数学知識を活用して、データの中にあるパターンや関係性を見つけます。

統計処理

統計処理は、大量のデータから意味のある情報を引き出すための分野であり、数学、特に統計学と密接に関わっています。顧客の購買データや市場の動向など、様々なデータを分析して傾向を把握するためには、標準偏差や確率分布、分散などの統計学の知識が必要です。

画像処理

コンピュータが扱う画像は、細かく分割された「画素(ピクセル)」の集まりで、明るさや色などの情報が数値として記録されています。画像処理は、デジタル画像を解析・加工するための分野であり、数学、特に線形代数や微分積分、関数、行列演算などと密接に関わっています。

算数・数学が苦手な子にこそプログラミングがおすすめな3つの理由

「算数や数学が苦手だから、プログラミングも難しそう」と思っている保護者の方へ、プログラミングが算数や数学の概念を楽しく理解するのに役立つ理由を解説します。特に、算数や数学が苦手なお子さんには、プログラミングが新たな学びの扉を開く手助けとなることが多いです。

プログラミングには「できない」が怖くない環境がある

ゲーム感覚で試行錯誤を繰り返す中で、失敗を恐れずチャレンジする姿勢が自然と育まれます。エラーを修正する過程は、アルゴリズムや計算の問題解決力を養う絶好の機会です。

プログラミングを通じて「不等号」や「変数」といった算数・数学の概念を理解できる

プログラムの中で使われるこれらの概念は、実際に触れることで、数式や証明を学ぶだけでは得られない実践的な意味を持ち、算数や数学の授業での理解を助けます。

プログラミングは論理的思考力を身につける教育として優れている

論理的な手順を考え、処理を実行することがプログラミングの基本です。このプロセスは、算数や数学の問題を解く際の思考方法とも共通しており、考えること自体を楽しいと感じるようになります。この経験から算数や数学への苦手意識が薄れ、得意な分野として学ぶ積極性が増すことでしょう。

ここからは、それぞれを詳しく解説します。

理由1:「できない」が怖くない!ゲーム感覚で試行錯誤できる

算数・数学のテストでは「間違い=減点」ですが、プログラミングでは「間違い=発見のチャンス」と考え、正しい動きをするまで必要な作業を繰り返します。

算数や数学の授業で間違いを恐れて手が挙がらない子どもでも、プログラミングでは積極的に試行錯誤を繰り返します。なぜなら、プログラミングでは「うまくいかない→修正する→また試す」というサイクルがゲーム感覚で楽しめるからです。

間違いを恐れずに何度でも試せる環境があるからこそ、算数・数学が苦手な子どもも「10より5の方が動きが遅くなる」「マイナスの数字を使うと逆向きに動く」といった数の感覚を身につけられるのです。

理由2:「不等号」「変数」など算数・数学の概念を理解できる

算数・数学の授業では抽象的に感じられる概念も、プログラミングを使うことで具体的な体験として理解できるようになります。特に「変数」という概念は、多くの子どもが中学校の数学で学習する際に混乱しやすい内容ですが、プログラミングを通して小学生も自然と理解できます。

例えば、Scratchで「点数」という変数を作り、ゲームでアイテムを取るたびに点数が増加するプログラムを作ってみましょう。子どもたちは「点数って数字が変わるんだ」ということを視覚的に理解できます。さらに、「もし点数が100以上なら『クリア!』と表示する」といったプログラムを作ることで、不等号の概念も理解できるようになります。

理由3:論理的思考力が自然と身につき、考えるのが楽しくなる

プログラミングは、「なぜそうなるのか」「どうすればうまくいくのか」を常に考える学習です。この思考プロセスが、算数・数学の文章題を解く力や、物事を順序立てて考える上で必要となる力を自然と育てます。

さらに、プログラミングでは「うまくいかないときは、どこに問題があるのかを探す」というデバッグ(問題解決)の過程が必要不可欠です。この経験により、「考えること自体が楽しい」という感覚を身につけることができます。算数・数学が苦手だった子が「考える楽しさ」を知り、知識を得ることで勉強全体に対する姿勢が変わることも珍しくありません。

学年別|プログラミングで伸ばせる算数・数学の力

子どもの発達段階に応じて、プログラミングで身につけられる算数・数学の力は異なります。

小学校低学年(7~9歳)では、プログラミングを通じて数や形に親しむことが重要です。小学校高学年(10~12歳)になると、プログラミングは割合や速さといった、より複雑な数学的概念を理解する手助けをします。中学生(13〜15歳)では、プログラミングを通じて論理的思考を深め、本格的な数学の学習へとつなげていきます。

小学校低学年(7~9歳):まずは数や形に親しむところから

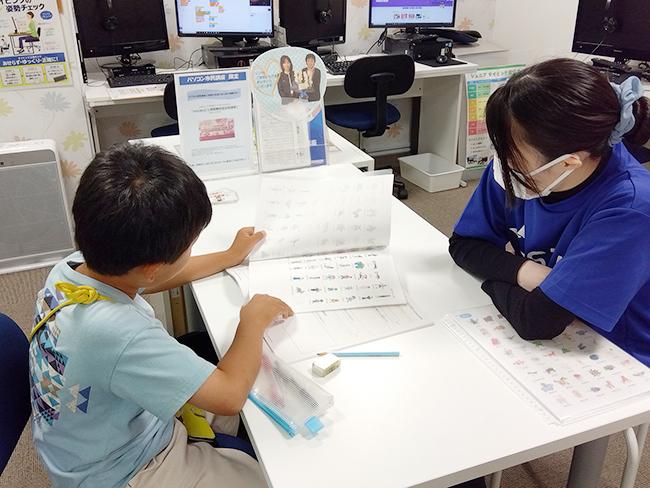

小学校低学年の段階では、数や形に親しむことが最も重要です。プログラミングを通じて、遊びながら基本的な算数の概念や知識を身につけることができます。

この時期のお子さんには、ビジュアルプログラミング言語がおすすめです。Scratch Jr.のような低学年向けのツールを使って、「キャラクターを5歩動かす」「3回ジャンプさせる」といった簡単なプログラムを作ることで、数字に親しみを持てるようになります。

レゴブロックで遊ぶような感覚で、楽しみながら論理的思考や創造性を育みましょう。

小学校高学年(10~12歳):割合や速さなど、複雑な概念を理解する助けに

小学校高学年になると、より複雑な算数・数学の概念をプログラミングで理解できるようになります。この時期は、算数の内容も抽象的になり、中学で数学を学ぶ頃には多くの子どもが苦手意識を持ちやすい単元が増えるため、プログラミングを通して理解するのがおすすめです。

例えば、5年生で習う「割合」は多くの子どもが苦戦する単元と言われています。プログラミングでは、「体力が50%になったら赤色で表示する」「得点が元の点数の120%になったらボーナスステージに進む」といったゲームを作ることで、割合を実際の状況と結びつけて理解できます。

論理的思考力がさらに発達するこの時期には、簡単なテキストプログラミング言語に挑戦してみるのも良いでしょう。例えば、Python(パイソン)は、英語をベースとした命令文を使ってプログラムを書きます。文法がシンプルで読みやすいので、初めてのテキスト言語として人気です。

中学生(13〜15歳):論理的思考を深め、本格的な学習へ

中学生になると、プログラミングは、数学の知識を「使う」練習の場になります。例えば、一次関数や二次関数といった中学数学の重要なトピックも、プログラミングで3D図形や画像を使って表現することで、より直感的に理解できます。

キャラクターの移動速度を例に挙げると、1秒間に2マスずつ進むキャラクターの座標は、xが時間、yが移動した距離として、y=2x という一次関数で計算できます。プログラミングを通して、目で見て試しながら学ぶことで、関数が持つ「変化」や「動き」のイメージを、感覚的に捉えられるようになります。

また、プログラミングに必要な「この処理を実現するには、どのような手順で命令を組み合わせるか」というアルゴリズムの考案や条件分岐の利用を通じて、数学の証明問題を解く際などに必要となる論理的な思考力を養うことができます。

家庭で始めるプログラミング学習

「プログラミング学習を始めたいけど、何から手をつけていいかわからない」という方向けに、ここでは、家庭で無理なく始められる段階的なアプローチと、おすすめの本を紹介します。

まずは、プログラミング的思考に触れる「アンプラグド」活動から始めてみましょう。これは、コンピュータを使わずに日常生活の中でプログラミングの概念を体験する方法です。例えば、料理のレシピをプログラムのように手順化することで、順序立てて物事を考える力を養います。

次のステップでは、物語を通じてプログラミングを学べる本を取り入れてみてください。子供たちが自然に興味を持ち、楽しみながら基礎を学べるよう工夫されています。こうした本は、ストーリー性があるため、子供たちが飽きずに学び続けられるのが特徴です。

さらに、Scratchを使って、親子で一緒に簡単なゲームやアニメーションを作成してみましょう。家族で楽しみながら学べるこのプロセスを通じて、自然にプログラミングの概念を身につけることができます。

ステップ1:PC不要!「アンプラグド」でプログラミング的思考に触れる

最初はコンピューターを使わず、日常生活の中でプログラミング的思考を育てることから始めましょう。

【朝ごはんを作ってみよう】

お手伝いの手順書作りは、家庭で簡単にできるアンプラグドプログラミングの一例です。朝食の準備に必要な手順を子どもと一緒に書き出してみましょう。

どこまで一人でできるか、お子さんと相談しながら考えてみるのも楽しそうですね。

【ロボットを動かしてみよう】

「ロボットごっこ」もプログラミング的思考を育むのに効果的です。一人が「ロボット」役、もう一人が「プログラマー」役になり、「3歩前に進む」「右に向く」といった指示を出し合います。

この遊びでは、正確な指示の必要性や、順序を間違えると思った通りにならないといった知識が身に付きます。

ステップ2:物語で学べる!おすすめのプログラミング本

読書好きな子どもや、画面での学習が苦手な子どもには、物語形式のプログラミング本がおすすめです。ストーリーを楽しみながら、プログラミングの概念を自然と理解できます。

「アルゴリズムえほん」シリーズ

「アルゴリズムえほん」シリーズは、日常生活の中にあるアルゴリズム(問題解決の手順)を絵本形式で紹介しています。「効率的に片付けをする方法」「迷路を解く方法」「友達を探す方法」といった身近な題材を通して、論理的思考力を育てます。

こちらは低学年向けで、親子で一緒に読むのに適しています。

「ルビィのぼうけん」シリーズ

「ルビィのぼうけん」シリーズは、世界中で愛されているプログラミング絵本です。小学生の女の子ルビィが冒険をしながら、プログラミングの基本概念を学んでいきます。「大きな問題を小さく分ける」「パターンを見つける」「順序立てて考える」といった、プログラミング的思考の基礎を物語を通して理解できます。

プログラミングといえば男の子のイメージが持たれがちですが、この本は女の子におすすめ。5歳ごろから楽しめる内容です。

「プログラミングでなにができる?」

「プログラミングでなにができる?」は、より実践的な内容を扱った本です。「ゲームってどう作るの?」「AIってなに?」「Webサイトはどうやって作るの?」といった子どもの疑問に答えながら、プログラミングの応用範囲を広げていきます。

どんなプログラミング言語を使えばいいのか、ゲームやロボットがどんなプログラムで動いているのか、体験を通して知識を深められるこちらの本は、高学年以上のお子さんにおすすめです。

ステップ3:「Scratch」を使って親子で簡単なゲームやアニメを作ってみよう

アンプラグドプログラミングでプログラミング的思考に慣れたら、Scratchを使った実際のプログラミングに挑戦しましょう。最初は簡単なキャラクターの動きや色の変更から始め、徐々にストーリー性のあるゲームを作成するのもよいでしょう。

キャラクターを動かしてアイテムを集めるゲームや、音楽に合わせて動くアニメーションなど、親子でアイデアを出し合いながら作品を完成させる楽しさを味わえます。

アニメーションを作ってみよう

好きなキャラクターを選んで、左右に動かしたり、コスチュームを切り替えたりするゲーム風のアニメーションを作ってみましょう。一見簡単そうなプログラムを通して、座標や角度といった数学的な計算、条件分岐などの論理的思考を養うことが可能です。

じゃんけんゲームを作ってみよう

「もしマウスがクリックされたら、ランダムに『グー』『チョキ』『パー』のどれかを選ぶ」というプログラムを作ってみましょう。じゃんけんゲームづくりでは、論理的思考や数学的知識、条件分岐、ランダム処理といったアルゴリズムの基礎を学ぶことができます。

よくある質問

Q. 親が詳しくなくても教えられますか?

A. はい、全く問題ありません。むしろ、親御さんも一緒に学ぶ姿勢が子どもにとって最高の学習環境になります。

多くの親御さんが「自分は文系出身でプログラミングは全然できない」「どこまでの知識が必要か分からない」と不安に感じているようですが、親子でゲーム感覚のパズルを解いたりアルゴリズムを活用したプログラムを作ったりしながら、応用力を育てられます。

親が子どもに「教える」のではなく「一緒に発見する」機会を大切にしましょう。

Q. 女の子もプログラミングを楽しめますか?

A. はい、プログラミングは性別に関係なく楽しめます。むしろ、女の子ならではの創造性や表現力がプログラミングで大きく発揮されることが多く、新たな気付きが得られる場面もあります。

「プログラミング=男の子のもの」というイメージが先行しがちですが、プログラミング学習では、創造性や表現力、コミュニケーション能力も必要とされ、これらは性別に関係なく発揮される能力です。

重要なのは、「女の子だから」「男の子だから」ではなく、その子の興味や関心に合わせたアプローチを選ぶことです。物語が好きな子には物語作成から、絵が好きな子にはキャラクターデザインから、音楽が好きな子には音楽制作から始めることで、自然とプログラミングの世界に入っていくことができます。

まとめ:算数・数学が楽しく身に付くきっかけに!プログラミングを始めよう

プログラミング学習は、算数や数学が苦手なお子さんでもゲーム感覚で楽しみながら取り組める勉強としておすすめです。むしろ、プログラミングを通じて基礎的な知識を自然と身につけ、算数・数学への苦手意識を克服するきっかけになるかもしれません。

小学校・中学校・高校でのプログラミング教育が必修化され、2025年度からは大学入試の共通テストに「情報」が加わりました。プログラミングは、問題解決能力や論理的思考を鍛える有効なツールとして注目されています。

プログラミングの経験は、エンジニアやプログラマーを目指す人だけに役立つものではありません。まずは「楽しい!」という気持ちを大切に、遊びの延長としてプログラミングを体験させてあげてください。そしてもしお子さんがプログラミングに興味を持ったら、ぜひ一緒に学んでみるのはいかがでしょうか。

小学生・中学生のためのプログラミングスクールをお探しなら

プログラミングを楽しく学ぶコースも充実しているスタープログラミングスクールなら、小学1年生から受講できます。ICTリテラシーに加えて「コミュニケーション力」や「チームワーク」など、AI時代に活躍するための「21世紀型スキル」を伸ばす学びを実践しています。

ご興味のある方は、無料体験でお子様と一緒にぜひ体験してみてください!

この記事の監修者

-

スタープログラミングスクール コラム編集部

私たちは、これからのAI時代を生きる子ども達には「自分で考えるチカラ」が必要と考え、プログラミング教育を通してその力を養うお手伝いをしています。講師、教材開発、広報など様々な担当者で構成されたコラム編集部が、現場での感覚や実例も交えて、子育て中の方に役立つ情報を分かりやすくお伝えしていきます。